大阪の葬祭扶助制度とは?利用条件と申請方法をわかりやすく解説

葬祭扶助制度の概要

葬祭扶助制度とは?

葬祭扶助制度とは、生活保護を受給している方やそのご遺族など、経済的に困窮している方が最低限の葬儀を行えるよう、国や自治体が費用を支援する制度です。大阪市でも全国基準に基づいて運用されており、火葬や遺体搬送など基本的な葬儀費用が対象になります。

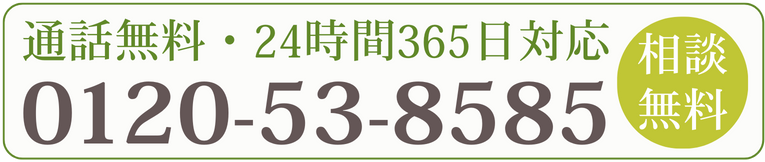

制度の仕組みを理解しつつ、実際の葬儀は信頼できる葬儀社に相談することが重要です。堺市で安心して相談できるのが、ひかりグループのお別れホールです。経験豊富なスタッフが制度を活用した葬儀にも対応してくれます。

制度の目的と役割

この制度は「最低限の葬儀」を行う権利を保障することで、遺族の経済的負担を和らげ、社会的な孤立を防ぐ役割を果たしています。大阪市では「福祉葬」や「民生葬」として利用されるケースが多く、費用を抑えながら dignified(尊厳ある)なお見送りを実現しています。

対象となる費用の内訳

対象となるのは、遺体搬送費・火葬費・骨壺費用・簡易祭壇費用など基本的な項目です。大阪市では成人で最大209,000円、子供の場合167,200円が上限となります。

適用される葬儀の種類と範囲

制度の対象は火葬や簡素な葬儀(福祉葬)に限られます。豪華な祭壇や大規模葬儀は対象外です。ただし、ひかりグループでは制度を利用したシンプルな葬儀から、ご希望に応じた追加プランまで柔軟に相談できます。

大阪市における制度の特徴と独自点

大阪市の葬祭扶助制度は、全国的な基準に従って運用されているものの、独自の取り組みが行われている点が特徴的です。まず、大阪市では「福祉葬」や「民生葬」といった形式が広く利用されており、低コストで基本的な葬儀が実施できるよう、多数の葬儀会社との連携が進められています。

また、故人が生活保護受給者である場合だけでなく、身寄りの無い方に対しても適用される場合があるなど、柔軟性のある運用が行われています。このような特徴は、大阪市ならではの地域福祉への取り組みの一環と言えるでしょう。

葬祭扶助制度を利用できる条件

生活保護受給者が対象となる理由

葬祭扶助制度は、生活保護受給者やその家族が葬儀を行う際に、経済的な負担を軽減するための公的支援制度です。葬儀には一定以上の費用が発生するため、生活保護受給者がその費用を負担することは困難な場合が多くあります。

そのため、この制度は最低限の葬儀を行う権利を保障し、社会的な尊厳を守ることを目的としています。大阪市では特にこの制度を迅速かつ適切に提供することで、対象者が安心して利用できる環境を整えています。

具体的な対象者の条件

葬祭扶助制度の対象者となるにはいくつかの条件があります。まず、生活保護を受給している本人が亡くなった場合、その近親者や故人の葬儀を執り行う人が対象となります。

また、葬儀を行う者自身も生活保護を受給している、または経済的に困窮している場合に適用されるケースがあります。特に、遺族がいない場合や遠縁の親族が申請する場合でも条件を満たすことがあるため、事前に福祉事務所に相談することをおすすめします。

利用時に注意すべきポイント

葬祭扶助制度を利用する際にはいくつかの重要な注意点があります。まず、制度の適用範囲は「最低限の葬祭」を行う場合に限られ、豪華な葬儀やオプション追加は対象外となります。

また、事前に福祉事務所への申請が必要で、無断で葬儀を進めた場合には支給されない可能性があります。そのため、手続きや審査の流れを理解した上で葬儀の計画を進めることが重要です。さらに、大阪市では独自の規定やガイドラインがあるため、事前確認を忘れないようにしましょう。

申請者と故人の関係性に関するルール

葬祭扶助制度の申請者は、通常、故人と一定の親族関係がある方に限定されます。しかし、故人に近い親族がいない場合や関係性が希薄な場合でも、葬儀を行う者が申請可能なケースがあります。

その際、申請者が故人に代わって葬儀を行う正当な理由を証明する書類が求められることがあるため、事前に福祉事務所へ相談を行うとスムーズです。大阪市では、このような場合にも柔軟に対応しており、故人の社会的尊厳を重視しています。

条件を満たさない場合に考えられる代替策

もし葬祭扶助制度の条件を満たさない場合には、他の公的支援や低価格で行える葬儀プランの利用を検討することがあります。例えば、大阪市では生活保護受給者でない方でも利用可能な「福祉葬」といったサービスがあります。

また、国民健康保険の被保険者であれば「葬祭費の支給」を受けられる場合があります。大阪市の葬祭扶助制度は、申請が通らない場合でも担当窓口で別の支援策を提案してくれることがあるため、まず相談することが大切です。

葬祭扶助制度の申請方法

申請先と必要書類

葬祭扶助制度を利用するためには、故人が居住していた地域を管轄する福祉事務所が申請先となります。必要書類には以下が含まれます。

- 故人の死亡を証明する書類(埋・火葬許可証など)

- 葬儀を行うことを証明する領収書や契約書

- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

- 申請者の金融機関の口座情報を示すもの

これらの書類が揃っていない場合、申請が受理されないこともありますので、事前に確認しておくことが重要です。

受付場所と申請窓口

葬祭扶助制度の申請は、故人の居住区にある福祉事務所や市役所の生活福祉部で受け付けされています。申請先の窓口を把握するためには、自治体のホームページや直接問い合わせることで確認ができます。

また、必要に応じて役所の職員が詳細な手続きや流れを案内してくれるため、不明点がある場合は相談しましょう。

具体的な申請の流れ

葬祭扶助制度の申請の流れは、以下の通りです。

- 故人の居住区を管轄する福祉事務所に事前に相談

- 必要書類を準備し、必要な記入を行う

- 福祉事務所の窓口で申請書類一式を提出

- 福祉事務所が審査を実施し、結果通知を受け取る

- 審査結果に基づき、扶助金が交付される

なお、事前に葬儀社と相談して費用の見積書を取得しておくと、スムーズに手続きが進むことがあります。

注意すべき申請期限

葬祭扶助制度の申請期限は、一般的に葬儀を実施した日の翌日から数えて2年間とされています。ただし、葬儀後すぐに行うことが推奨されており、遅れると申請が却下される可能性があります。

特に大阪市のように地域ごとに若干の運用ルールが異なる場合もあるため、早めに申請することが重要です。

申請が却下された場合の対処法

葬祭扶助制度の申請が却下される主な理由としては、必要書類が不足している場合や、申請条件を満たしていなかった場合が挙げられます。このような場合、以下のように対処することができます。

- 不備があった場合は、指摘された点を再確認し、必要書類や条件を揃えて再申請する

- 申請の条件に該当しなかった場合は、自治体が提供する他の支援制度(例えば「葬祭費」など)を検討する

- 申請が却下される理由に納得できない場合、担当窓口に再度相談し、異議申し立てを行う

特に生活保護受給者であれば、他の支援制度とあわせて利用できる可能性もありますので、福祉事務所と密に連絡を取ることが必要です。

制度を利用する際のポイント

福祉葬・民生葬の活用事例

福祉葬や民生葬は、生活保護を受給している方やその家族が経済的に負担の少ない形で葬儀を行える仕組みです。大阪市では、葬祭扶助制度を通じて福祉葬が適用される場合があります。この制度を活用することで、最低限の葬送が確保され、故人を尊重した形で送ることが可能です。

例えば、直葬(火葬のみを行う簡易な葬儀)や通夜を省略した少人数の葬儀などが選ばれるケースがあります。

制度を利用した合理的な葬儀プランの立て方

葬祭扶助制度を利用する際は、無駄を省きつつ必要最低限の項目を抑えることが重要です。

大阪市では、火葬料や遺体の搬送費用などの一部が制度の対象となるため、これに合わせたシンプルな葬儀プランを検討することで費用を効率よく抑えることができます。

また、事前に福祉事務所や葬儀社と相談し、扶助の範囲や詳細を確認することがスムーズな手続きのカギとなります。

大阪府内で地域差がある点と注意点

大阪府内の葬祭扶助制度は、各自治体によって若干の違いが見られる場合があります。例えば、支給の詳細な金額や対象となる費用項目に差異が生じることがあります。

そのため、大阪市内で適用される条件や上限金額については、市の福祉事務所に直接確認することが推奨されます。

また、特定の地域では利用可能な葬儀社が限られる場合もあるため、地域特有の事情について事前にリサーチすることが大切です。

葬儀社との連携や相談の進め方

葬儀社への相談をスムーズに進めるためには、最初に葬祭扶助制度の利用予定である旨を伝えることが重要です。

大阪市では、福祉事務所が直接関与し、葬儀社と連携を取るケースが多いですが、ご自身でも葬儀社と連絡を取り合い、費用詳細やサービス内容の透明性を確認することが求められます。

また、葬儀が制度範囲内で完了するよう、適用項目を明確に示してもらうと良いでしょう。

制度利用後に必要な手続き

葬祭扶助制度を利用した後も、いくつかの手続きが必要です。

例えば、葬儀費用の内訳や実施状況の報告が求められることがあります。大阪市の場合、費用は福祉事務所から直接葬儀社に支払われることが一般的ですが、必ず葬儀社から発行された領収証や証明書を保管し、トラブルを防ぎましょう。

また、必要に応じて死亡届を提出し、年金や公的な補助金に関連する手続きも並行して進めてください。

葬祭扶助制度に関するQ&A

制度や申請の詳細は福祉事務所に確認しつつ、実際の葬儀内容は葬儀社と相談するのが確実です。ひかりグループでは、事前相談から葬儀後のアフターケアまでトータルサポートを提供しています。

👉 ご相談はこちらから:ひかりグループのお別れホール

「葬祭費」との違いは?

「葬祭扶助制度」と「葬祭費」は、混同されやすい制度ですが、その目的と対象者が異なります。葬祭扶助は主に生活保護受給者を対象としており、遺族が費用を負担できない場合に利用されます。一方の葬祭費は、大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に一律で給付される制度です。葬祭費の支給金額は5万円ですが、扶助制度は必要最低限の葬儀費用をカバーするため、その支給額は異なります。このように、制度の適用基準や給付額が全く異なるため、申請時には注意が必要です。

葬儀費用以外に利用できる支援制度

大阪市では、葬儀費用以外にもさまざまな支援制度が存在します。たとえば、生活保護受給者向けの住宅扶助や医療扶助、さらには教育扶助などがあります。これらの制度は、被保護者やその遺族が経済的負担を軽減することを目的としています。特に、故人が高齢であった場合には、葬祭費の申請と併せて、高齢者医療保険から埋葬料が支給される場合もあります。これらの支援制度を併用することで、負担を大幅に軽減することが可能となります。

制度改定に伴う最新情報

葬祭扶助制度は、社会状況や財政状況に応じて、支給内容や条件が変更される場合があります。そのため、大阪市内で制度を利用する場合は、常に最新の情報を確認することが重要です。近年では、支給金額の改定や対象条件の拡大が見られることもあります。自治体の公式ウェブサイトや福祉事務所を通じて、制度改定に関する正確な情報を入手してください。

まとめ

大阪の葬祭扶助制度は、経済的に困難な方でも dignified な葬儀を行えるように支援する制度です。ただし申請条件や範囲には制限があるため、実際の進め方は福祉事務所と葬儀社の両方と相談する必要があります。

堺市で安心して相談できるのは、ひかりグループのお別れホールです。制度を活用した葬儀から、希望に合わせたプランまで柔軟に対応してくれるため、まずは気軽にご相談ください。